Durante os dias 03 a 07 de julho de 2016, foi realizada a 15th International Conference Alkali Aggregate Reaction in Concrete – 15th ICAAR – na cidade de São Paulo, evento que contou com a participação de mais de 150 profissionais de 19 países de todos os continentes.

A Reação Álcali Agregado – RAA – é uma manifestação patológica que vem assolando os mais variados tipos de estruturas de concreto ao redor do mundo. Essa reação ocorre quando os álcalis formados na hidratação do cimento reagem com a sílica ou carbonato presentes em alguns agregados miúdos ou graúdos. Quando essa reação ocorre com a sílica amorfa, ou até mesmo sílica na forma cristalizada, é conhecida por RAS – Reação Álcali-Sílica – e quando o carbonato é reagente, a reação é chamada de RAC – Reação Álcali-Carbonato. Essa última é mais incomum e ocorre geralmente quando o mineral que compõe a rocha originária do agregado é o feldspato.

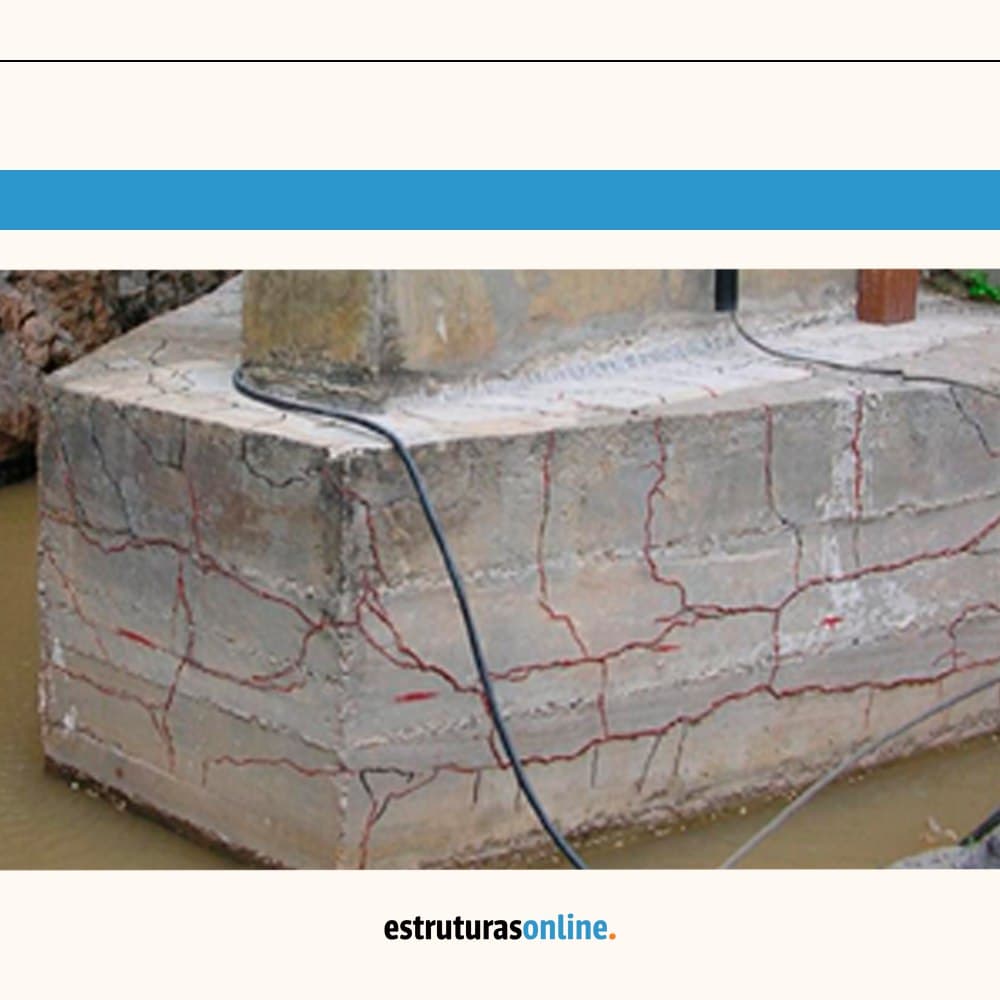

A RAA é uma reação que tem como produto gel de sílica, que possui elevadíssima capacidade de retenção de água. A água livre na porosidade do concreto é adsorvida pelo gel de sílica, ocasionando o inchamento do composto e gerando tensões internas no concreto que ao atingirem determinados limites, acarretam fissuras e desplacamentos, tendo como consequências lógicas, a redução da capacidade mecânica da estrutura.

Os primeiros casos detectados de RAA ocorreram nas décadas de 1920 e 1930 na Califórnia, onde severos estados de fissuração do concreto ocorreram em obras, pouco tempo após a construção. No entanto, foi só em 1940 que Thomas E. Stanton demonstrou a existência de uma reação deletéria entre os materiais constituintes do concreto, tendo ainda, demorado muito tempo para que o mecanismo da RAA fosse finalmente esclarecido.

Apesar de uma reação lenta, a RAA não pode ser interrompida, até que toda sílica ou toda reserva alcalina do concreto seja consumida. Existe um tripé, que inicia e mantém as reações, assim como os danos gerados. Alguns desses elementos não existindo, não existe RAA: agregados reativos, água e álcalis, principalmente o Sódio (Na).

Os efeitos e sintomas originários da reação álcali agregado no concreto, possuem características muito semelhantes com as de outros tipos de manifestações patológicas, como por exemplo, a formação tardia de Etringita. A Etringita (portlandita) ou trissulfoaluminato de cálcio hidratado é um composto formado durante o processo hidratação do cimento que logo em seguida, transforma-se em monossulfoaluminato hidratado, que possui maior estabilidade. Durante ataque por sulfatos ou durante a exposição das estruturas de concreto a elevadas temperaturas (em presença de íons sulfatos em concentração suficiente), a Etringita volta a ser formada, conhecida como Etringita tardia, que possui volume superior aos seus reagentes, causando expansões no concreto. O processo de expansão ocasionado pela formação da Etringita tardia é mais acentuado que a expansão ocasionada pela RAA, no entanto, as expansões provenientes daquelas é de muito mais fácil controle. Dessa forma, o correto diagnóstico e prognóstico da RAA é primordial, em algumas situações, apenas o monitoramento do processo, sem intervenções, já seria suficiente, em outras, ações para minimizar as deformações e aumentar a monoliticidade do concreto, teriam que ser efetuadas.

Durante os anos, muitos estudos foram desenvolvidos com a finalidade de identificar, quantificar e qualificar as reações; os tipos de agregados, se potencialmente reativos ou não; a quantidade de álcalis disponíveis no material cimentício; a magnitude e velocidade das expansões. Alguns desses trabalhos se transformaram em normativas ao redor do mundo. Os principais órgãos reguladores mundiais são a ASTM e o Rilem. No Brasil, algum esforço técnico também culminou com a publicação de algumas normas. Os principais ensaios são: Mortar Bar Method (ASTM C 227), Chemical Method (ASTM C 229), Petrografic Examination (ASTM C 295 e Rilem TC106-1-ARR), Rapid Mortar Bar Teste (ASTM C 1260 ), Concrete Prism Test (ASTM C 1293 e Rilem TC106-3-ARR), Accelerate Mortar Bar Test (ASTM C 1567 e Rilem TC106-2-ARR).

O principal sintoma da RAA é um estado de fissuração generalizado, no entanto, desplacamentos, eflorescências e mudanças de coloração do concreto são passiveis de aparecimento.

Em se diagnosticando RAA nas estruturas de concreto existentes, as primeiras perguntas que os ensaios e avaliações devem responder são: qual a taxa de expansão da peça estrutural e, qual o efeito dessa expansão na sua capacidade portante, haja vista, que interromper o processo de expansão é muito difícil, como vimos acima, e só o consumo total dos álcalis do concreto ou de toda a sílica reativa poderia fazê-lo, considerando que é um tarefa impossível reduzir a umidade interna da peça a zero.

Uma solução adotada em algumas obras pelo Brasil, foi de aplicar uma tensão oposta à tensão gerada pela expansão, utilizando-se de armaduras ativas ou passivas, imersas em concreto, confinando a peça estrutural. Houveram casos, principalmente na cidade do Recife, que ainda para restaurar a monoliticidade da peça estrutural, foi injetado resinas epoxídicas à alta pressão nas fissuras.

Alguns estudos já sinalizam a adoção de íons de Lítio, como sendo um desacelerador das reaçōes de expansão, indicando que esse íon, combinado com o gel de sílica geraria compostos menos expansivos. No entanto, ainda não existe, de maneira consolidada, uma forma de terapia para os casos de RAA em estruturas existentes, sendo necessária uma avaliação individual de cada caso e, da mesma forma, a proposta de tratamento.

Já em obras novas, a principal terapia é a prevenção. A avaliação quanto à reatividade dos agregados será o início de tudo. O ajuste da composição do traço – diminuindo a quantidade de cimento, a adoção de adições pozolânicas em substituição ao cimento – a utilização de cimentos com um menor teor de aluminatos; a substituição de agregados não reativos, são medidas que visão minimizar o aparecimento de reações deletérias, ou mesmo o efeito dessas reações nas estruturas de concreto.

0 comentários